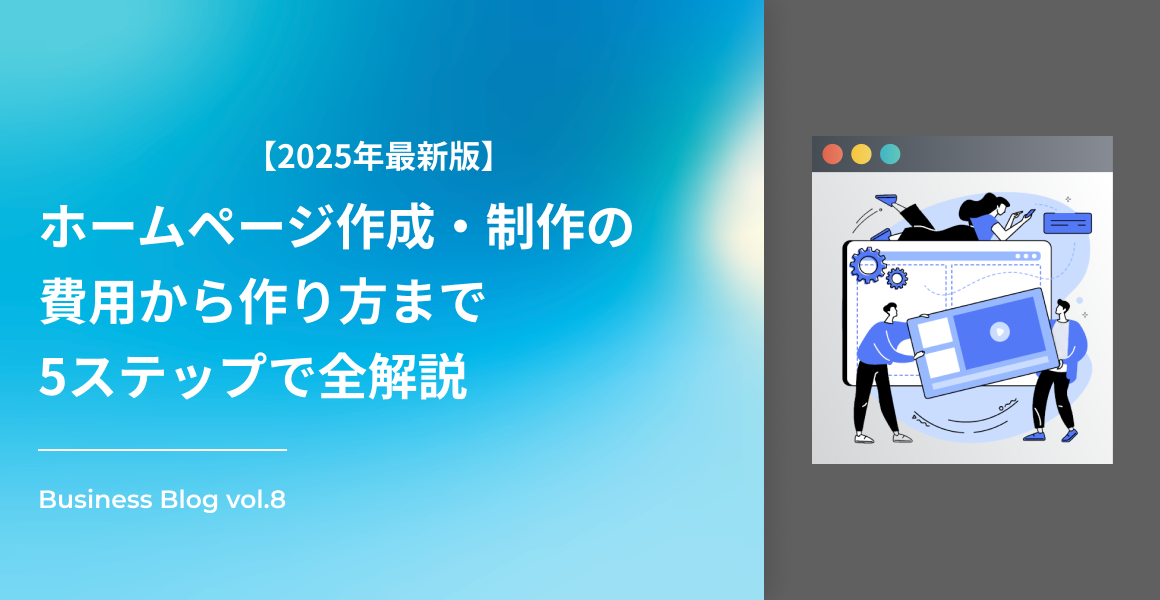

本記事では、2025年最新情報に基づき制作にかかる費用相場から初心者でも分かる作り方の手順まで必要な情報を網羅的に解説します。

ホームページの作成・制作に関しての無料ツールでの自作、WordPress、制作会社への依頼といった方法ごとの費用やメリット・デメリットを徹底比較。目的と予算に合った最適なホームページの作り方が明確になり、失敗リスクを軽減することができます。

ホームページ作成と制作の違いとは

まずは言葉の定義のお話になりますが「作成」と「制作」、実は大きく意味が異なります。

日常的に同じ意味で使われることも多いですが、Web業界や依頼の場面では、この2つの言葉は異なるニュアンスで使い分けられることがあります。この違いを理解しておくことで、自分の目的に合った作り方を選び、依頼先との認識のズレを防ぐことができます。

まずは、それぞれの言葉が持つ本来の意味と、Web業界における一般的な使われ方について詳しく見ていきましょう。

言葉の定義とWeb業界での使われ方

「作成」と「制作」は、どちらも「ものを作り出す」という点では共通していますが、そのプロセスや規模感に違いがあります。

「作成」が指すこと

「作成」は、一般的に既存のテンプレートやツールを利用して、比較的シンプルなものを形にするというニュアンスで使われます。Webサイトの文脈では、Wix(ウィックス)やSTUDIO(スタジオ)のようなホームページ作成ツールを使い、あらかじめ用意されたデザインや機能を組み合わせてページを完成させるイメージです。専門的な知識がなくても、手順に沿って作業を進めれば完成させられる手軽さが特徴です。

- 主な作業:文章や画像の入力、パーツの配置、色の変更など

- 向いているケース:個人ブログ、小規模な店舗紹介、簡単なポートフォリオサイトなど

- キーワード:手軽、簡単、短期間、低コスト、DIY

「制作」が指すこと

一方、「制作」は、企画・戦略立案から始まり、設計、デザイン、開発、公開、運用までを含む一連の専門的な工程を指す場合に使われます。単に見た目を作るだけでなく、ビジネス上の目的(売上向上、ブランディング、集客など)を達成するためのWebサイトを、オーダーメイドで作り上げるイメージです。デザイナーやエンジニアといった専門家のスキルが必要となり、より大規模で複雑なプロジェクトを指すことが多いです。

- 主な作業:要件定義、市場調査、情報設計(IA)、UI/UXデザイン、コーディング、システム開発(CMS構築など)

- 向いているケース:企業のコーポレートサイト、ECサイト、多機能なWebサービス、メディアサイトなど

- キーワード:専門的、戦略的、オーダーメイド、高品質、中長期プロジェクト

「作成」と「制作」の比較一覧

両者の違いをより明確にするために、以下の表にまとめました。ホームページの作り方を検討する際の参考にしてください。

「作成」と「制作」の比較一覧表

| 比較項目 | 作成 | 制作 |

| 言葉のニュアンス | 組み立てる、形にする | 企画から作り上げる、創造する |

| 作業範囲 | 限定的(コンテンツの流し込みやデザインの調整が中心) | 広範囲(戦略立案、設計、デザイン、開発、運用まで) |

| 主な手法 | ホームページ作成ツール、WordPressの既存テーマ活用 | オリジナルデザイン、スクラッチからのコーディング・開発 |

| 向いている人・ケース | 初心者、個人事業主、とにかく早く安く作りたい場合 | 企業、Webで成果を出したい、独自の機能やデザインが必要な場合 |

| 費用感の傾向 | 無料〜比較的安価 | 比較的高価(数十万〜数百万円以上) |

なぜ違いを理解しておくべきなのか

この言葉の違いを理解しておく最大のメリットは、Web制作会社やフリーランスへ依頼する際のミスマッチを防げることです。

例えば、「会社のホームページを安く『作成』してほしい」と伝えた場合、依頼された側は「テンプレートを使った簡単なサイトで良いのだな」と解釈するかもしれません。しかし、依頼者側が頭の中で「競合と差別化できるオリジナルデザインのサイト」をイメージしていた場合、見積もり金額や提案内容に大きなギャップが生まれてしまいます。

逆に、「本格的なコーポレートサイトを『制作』したい」と伝えれば、依頼された側は「目的達成のための戦略提案から必要だな」と判断し、ヒアリングや市場調査を含めた質の高い提案をしてくれるでしょう。

このように、自分が求めるホームページのレベル感に合わせて言葉を使い分けることで、コミュニケーションが円滑になり、期待通りの成果物を得やすくなります。

この記事では、初心者の方が自分で作るシンプルなサイトから、プロに依頼する本格的なサイトまで幅広く解説するため、以降は「ホームページ作成・制作」と併記して説明を進めていきます。

BPXでホームページのご依頼を受ける際は「制作」にてご提案をしております。テンプレートを使用しての作成は他社との差別化が明確にし辛く、希望の成果を得るためには「制作」の観点でのご提案がベストの場合が多い、というのが理由になります。

ホームページ作成・制作の費用相場を方法別に徹底比較

ホームページ作成にかかる費用は、その作り方によって無料から数百万円以上と大きな幅があります。ご自身の目的や予算に最適な方法を選ぶためには、まず各選択肢の費用相場を把握することが重要です。ここでは、「自分で作成する場合」と「プロ(制作会社・フリーランス)に依頼する場合」の2つに大別し、それぞれの費用相場と内訳を詳しく解説します。

自分でホームページを作成する場合の費用

専門知識がなくても、ツールやサービスを活用すれば自分でホームページを作成できます。コストを大幅に抑えられるのが最大のメリットですが、完全に無料というわけではなく、機能やデザインにこだわると費用が発生します。

無料のホームページ作成ツールを利用する費用

Wix(ウィックス)やペライチ、Ameba Ownd(アメーバオウンド)などのホームページ作成ツールには、無料で利用できるプランが用意されています。これらのツールを使えば、初期費用・月額費用ともに0円でホームページを公開することが可能です。

ただし、無料プランには以下のような制限があることがほとんどです。

- サイト上にサービスの広告が表示される

- 独自ドメインが利用できず、URLが「○○.wixsite.com/サイト名」のようになる

- データ容量やページ数に上限がある

- EC機能や予約機能など、高度な機能が使えない

そのため、完全に無料で運用できるのは、広告表示が問題にならず、独自ドメインも不要な個人のブログや趣味のサイトなどに限られるでしょう。ビジネスで利用する場合は、信頼性の観点からも有料プランの利用が推奨されます。

有料のホームページ作成ツールを利用する費用

ビジネス用途でホームページ作成ツールを利用する場合、有料プランの契約が一般的です。有料プランにすることで、広告の非表示、独自ドメインの設定、データ容量の増加、高機能の利用などが可能になります。

代表的なツールの料金は以下の通りです。

主要ホームページ作成ツールの料金プラン例

| ツール名 | 月額費用の目安 | 特徴 |

| Wix(ウィックス) | 約1,500円~4,000円 | 豊富なテンプレートと直感的な操作性が魅力。機能の拡張性も高い。 |

| STUDIO(スタジオ) | 約2,500円~5,000円 | デザインの自由度が非常に高く、コード知識不要で洗練されたサイトが作れる。 |

| Jimdo(ジンドゥー) | 約1,000円~4,000円 | 簡単な操作で素早くサイトを立ち上げられる。AIビルダー機能も搭載。 |

| ペライチ | 約1,500円~4,000円 | 1枚の縦長ページ(ランディングページ)作成に特化している。 |

これらに加え、独自ドメインを取得・維持するための費用(年間1,000円~数千円)が別途必要になる場合があります。

WordPress(ワードプレス)での作成費用

WordPressは、世界で最も利用されているCMS(コンテンツ・マネジメント・システム)です。無料で利用できるソフトウェアですが、ホームページを公開するにはサーバーとドメインが必須となります。

初期費用:0円~100,000円程度

- サーバー契約初期費用:0円~5,000円

- 独自ドメイン取得費用:0円~2,000円(年間)

- WordPressテーマ(デザインテンプレート)購入費:0円~30,000円

- 有料プラグイン(拡張機能)購入費:0円~数万円

月額・維持費:1,000円~5,000円程度

- レンタルサーバー費用:月額500円~3,000円

- 独自ドメイン更新費用:年間1,000円~数千円

- SSL証明書費用:無料~(サーバー契約に含まれることが多い)

無料のテーマやプラグインを活用すれば、最低限のランニングコスト(サーバー・ドメイン代)のみで運用可能です。しかし、デザイン性の高い有料テーマや、特定の機能を実現するための有料プラグインを導入すると、初期費用が数万円から10万円程度かかることもあります。

プロ(制作会社・フリーランス)に依頼する場合の費用

デザインのクオリティや集客効果、セキュリティ対策などを重視する場合、プロである制作会社やフリーランスに依頼するのが確実な方法です。費用は高くなりますが、戦略設計からデザイン、開発、公開後の運用まで一貫して任せることができます。

ホームページの種類別の費用相場

依頼費用は、作成するホームページの種類や規模(ページ数)、実装する機能によって大きく変動します。以下に、依頼先(制作会社・フリーランス)とサイトの種類別の費用相場をまとめました。

ホームページの種類別 費用相場(プロへの依頼)

| ホームページの種類 | 制作会社への依頼費用 | フリーランスへの依頼費用 | 主な内容 |

| 名刺代わりのシンプルなサイト (1~5ページ) | 10万円~50万円 | 5万円~30万円 | 会社概要、事業内容、お問い合わせフォームなど、基本的な情報のみを掲載。 |

| 一般的なコーポレートサイト (10ページ前後) | 50万円~200万円 | 30万円~100万円 | デザイン性を高め、実績紹介やブログ(お知らせ)機能などをCMSで実装。 |

| 採用サイト | 80万円~300万円 | 50万円~150万円 | 企業の魅力や社風を伝え、応募者管理機能やエントリーフォームなどを実装。 |

| サービスサイト・ブランドサイト | 80万円~500万円以上 | 50万円~200万円以上 | 商品やサービスの魅力を伝えるためのデザインやアニメーション、コンテンツを充実させる。 |

| ECサイト(ネットショップ) | 100万円~1,000万円以上 | 50万円~500万円以上 | 商品登録、在庫管理、決済システム、会員機能など、複雑なシステム開発が必要。 |

| ランディングページ(LP) | 10万円~60万円 | 5万円~40万円 | 商品購入や問い合わせ獲得に特化した1枚の縦長ページ。構成やライティングも含む。 |

一般的に、フリーランスの方が制作会社よりも費用を抑えられる傾向にありますが、品質や対応範囲は個人によって差があります。一方、制作会社は品質が安定しており、ディレクターやデザイナー、エンジニアなど各分野の専門家がチームで対応するため、大規模なサイトにも対応可能です。

費用の内訳 初期費用と月額・維持費

プロに依頼する場合の費用は、制作時にかかる「初期費用」と、公開後に発生する「月額・維持費(ランニングコスト)」に分けられます。見積もりを確認する際は、どこまでの作業がどの費用に含まれているのかを明確にすることが、後のトラブルを防ぐ上で非常に重要です。

初期費用の主な内訳

ホームページを企画・設計し、公開するまでにかかる一度きりの費用です。

- 企画・ディレクション費:全体の10%~20%。要件定義、市場調査、サイト構成の設計など、プロジェクト全体の進行管理にかかる費用。

- デザイン費:全体の20%~40%。トップページや下層ページのデザイン作成費用。ページ数やデザインの複雑さによって変動。

- コーディング費:全体の20%~30%。デザインをブラウザで表示できるようにHTMLやCSS、JavaScriptで実装する費用。スマホ対応(レスポンシブデザイン)もここに含まれる。

- CMS構築・導入費:WordPressなどのCMSを導入し、ブログやお知らせをお客様自身で更新できるようにするシステムの構築費用。

- コンテンツ作成費:サイトに掲載する文章のライティングや、写真・動画の撮影・編集にかかる費用。別途見積もりとなることが多い。

- 機能開発費:お問い合わせフォーム、予約システム、EC機能など、特定の機能を実装するための開発費用。

月額・維持費の主な内訳

ホームページを公開した後、安定して運用・管理していくために継続的にかかる費用です。

- サーバー・ドメイン保守管理費:月額5,000円~20,000円。自社で契約するのではなく、制作会社に管理を委託する場合の費用。サーバーの監視やドメインの更新手続きを代行してくれる。

- CMS・プラグインのアップデート対応費:月額5,000円~30,000円。セキュリティを保つために必要なWordPress本体やプラグインの定期的な更新作業。

- コンテンツ更新・運用サポート費:月額10,000円~100,000円以上。テキスト修正、画像の差し替え、お知らせの投稿代行など。作業量に応じた月額固定プランや、都度見積もりプランがある。

- SEO対策・コンサルティング費:月額50,000円~500,000円以上。検索順位を上げるための内部対策、コンテンツ追加提案、アクセス解析レポートの作成など、集客を強化するための専門的な費用。

これらの維持費は契約内容によって大きく異なります。最低限の保守だけを依頼するのか、集客やコンテンツ更新まで積極的に関わってもらうのか、自社の運用体制に合わせて必要なサポートを選ぶことが大切です。

初心者でも簡単 ホームページ作成・制作の進め方5ステップ

ホームページの作成は、やみくもに始めてもうまくいきません。成功への近道は、正しい手順を理解し、一つひとつのステップを着実に進めることです。ここでは、初心者の方でも迷わずホームページを完成させられるよう、企画から公開・運用までの流れを5つのステップに分けて具体的に解説します。

ステップ1 目的・ターゲット・ゴールを明確にする

ホームページ作成において最も重要なのが、この最初のステップです。なぜホームページを作るのか、誰に何を伝えたいのかが曖昧なままでは、効果の出ない自己満足のサイトになってしまいます。デザインや機能の話をする前に、まずは事業の根幹に関わる部分をじっくりと考え、言語化しましょう。

具体的には、以下の3つの要素を明確に定義します。

| 要素 | 考えるべきこと | 具体例 |

| 目的(Why) | ホームページを持つことで達成したいこと、役割を定義します。 | 新規顧客の獲得、企業の認知度向上(ブランディング)、人材採用、既存顧客への情報提供、商品のオンライン販売など |

| ターゲット(Who) | ホームページを見てほしい具体的な人物像(ペルソナ)を設定します。 | 東京都内で飲食店開業を考えている30代男性、小学生の子供を持つ教育熱心な40代女性、DX化に課題を感じている中小企業の経営者など |

| ゴール(What) | ターゲットにどのような行動をとってほしいか、具体的な数値目標(KGI/KPI)を設定します。 | KGI:月間売上100万円 KPI:月間問い合わせ数20件、資料ダウンロード数50件、新規会員登録数100人など |

これらの目的、ターゲット、ゴールが明確になることで、後のステップで決めるべきサイト構成やコンテンツ、デザインの方向性が自ずと定まります。この企画・設計段階にしっかりと時間をかけることが、プロジェクト成功の鍵を握ります。

BPXにてサイトリニューアルのご提案をする際は「なぜホームページを作るのか」をもっとも重要視しております。

目的ももちろんですが、定量的な目標を達成するためにはホームページの存在意義がもっとも重要だと考えています。

ステップ2 ホームページの作り方を選ぶ

ステップ1で定めた目的やゴール、そして予算やご自身のスキルに合わせて、最適なホームページの「作り方」を選択します。作り方には大きく分けて3つの選択肢があります。

ホームページ作成ツールを利用する

専門知識がなくても、ドラッグ&ドロップなどの直感的な操作でサイトが作れるサービスです。Wix(ウィックス)やSTUDIO(スタジオ)、ペライチなどが有名です。コストを抑えてスピーディーに公開したい個人事業主や小規模なビジネスにおすすめです。

WordPress(ワードプレス)で自作する

世界で最も利用されているCMS(コンテンツ・マネジメント・システム)です。豊富なデザインテーマやプラグイン(拡張機能)により、自由度の高いカスタマイズが可能で、ブログ運営などコンテンツを継続的に発信していきたい場合に最適です。ただし、サーバーやドメインの契約、基本的なHTML/CSSの知識が必要になる場合があります。

プロ(制作会社・フリーランス)に依頼する

企画からデザイン、開発、公開後のサポートまで一貫して専門家に任せる方法です。クオリティの高いデザインや集客効果を最大限に高めたい場合、あるいは制作に割く時間がない場合に最も確実な選択肢となります。費用は高くなりますが、戦略的なウェブサイトを構築できます。

それぞれのメリット・デメリットを比較検討し、ご自身の状況に最も合った方法を選びましょう。

ステップ3 サイト構成とコンテンツを準備する

作り方が決まったら、ホームページの骨格となるサイト構成(サイトマップ)と、その中身となるコンテンツ(文章や画像)の準備を進めます。ここでの準備が、実際の制作作業をスムーズに進めるための重要な土台となります。

サイト構成(サイトマップ)の作成

サイトマップとは、ホームページ全体のページ構成を一覧にした設計図のことです。ユーザーがサイト内で迷子にならないよう、情報を整理し、論理的な構造を考えます。一般的に、以下のようなページが必要になります。

- トップページ

- 会社概要・店舗情報

- 事業内容・サービス紹介

- 料金プラン

- 導入事例・お客様の声

- よくある質問

- お知らせ・ブログ

- お問い合わせフォーム

- プライバシーポリシー

- サイトマップ

これらのページを、ユーザーの利便性を第一に考えた階層構造に整理していきます。

コンテンツの準備

各ページに掲載する具体的な内容を用意します。コンテンツは、ホームページの価値を決定づける最も重要な要素です。

- テキスト(文章): 誰が読んでも分かりやすく、専門用語は避け、ターゲットに語りかけるような文章を心がけます。自社の強みやサービスの魅力が明確に伝わるように記述しましょう。SEOの観点から、関連するキーワードを自然に含めることも重要です。

- 画像・イラスト: 文章だけでは伝わりにくい情報を視覚的に補う役割があります。サービス内容がわかる写真、スタッフの顔写真、オフィスの風景など、オリジナルの写真を用意することで信頼性が高まります。高品質なフリー素材サイトの活用も有効です。

- 動画: 商品の使用方法やお客様インタビューなど、動画は短時間で多くの情報を伝えられる強力なコンテンツです。

これらのコンテンツを「誰が」「いつまでに」準備するのか、事前に役割分担とスケジュールを決めておくと、プロジェクトが円滑に進行します。

ステップ4 デザインを決定し作成・制作を進める

サイトの骨格と中身が固まったら、いよいよビジュアルを整え、実際の形にしていくステップです。デザインは、企業のブランドイメージを伝え、ユーザーの使いやすさ(ユーザビリティ)を左右する重要な要素です。

デザインの方向性を決める

まずは、ホームページ全体のデザインコンセプトを固めます。ステップ1で設定したターゲットに好まれるテイストは何か、自社のロゴやコーポレートカラーと調和がとれているかを考えます。イメージを具体化するために、競合他社のサイトや、デザインの参考になるギャラリーサイトを見て「こんな雰囲気にしたい」というイメージを複数集めておくと、方向性がブレにくくなります。

ワイヤーフレームとデザインカンプの作成

次に、各ページのレイアウト設計図である「ワイヤーフレーム」を作成します。これは、どこにロゴを配置し、どこにメニューを置き、どこに写真や文章を入れるかといった骨組みを決める作業です。ワイヤーフレームが固まったら、それに色や画像などを加えて、完成イメージに近い「デザインカンプ」を作成します。プロに依頼する場合は、この段階でデザインの確認と修正のやり取りを行います。

コーディング・実装

デザインが確定したら、それをウェブ上で閲覧できるようにプログラミング(コーディング)していきます。ホームページ作成ツールやWordPressのテーマを利用する場合は、この工程の多くが自動化されています。プロに依頼する場合は、専門のエンジニアが担当します。この段階で、スマートフォンやタブレットでも表示が最適化される「レスポンシブデザイン」への対応も行います。

ステップ5 ホームページを公開し運用を開始する

ホームページが完成したら、いよいよ世界に向けて公開です。しかし、公開はゴールではなく、新たなスタート地点です。公開後の運用こそが、ホームページの成果を最大化するために不可欠です。

公開前の最終チェック

公開ボタンを押す前に、必ず以下の項目を最終チェックしましょう。ミスがあると、企業の信頼を損なうことにもなりかねません。

- 誤字脱字はないか

- リンク切れ(クリックしてもページが表示されない)はないか

- 画像は正しく表示されているか

- お問い合わせフォームは正常に動作し、通知メールが届くか

- パソコン、スマートフォン、タブレットなど、異なる端末で表示崩れが起きていないか

ドメインとサーバーを準備して公開

ホームページを公開するには、インターネット上の「住所」にあたるドメインと、「土地」にあたるサーバーが必要です。これらを契約し、作成したホームページのデータをサーバーにアップロードすることで、世界中の誰もがあなたのサイトにアクセスできるようになります。ホームページ作成ツールでは、これらの準備がサービス内に含まれている場合が多いです。WordPressや完全自作の場合は、別途レンタルサーバー会社と契約する必要があります。

公開後の運用・保守

ホームページは「作って終わり」ではなく、「育てていく」ものです。公開後は、継続的な運用・保守を行い、より価値のあるサイトへと成長させていきましょう。

- アクセス解析: Googleアナリティクスなどのツールを導入し、訪問者数や人気のページ、ユーザーの流入経路などを分析し、改善に繋げます。

- コンテンツの更新: ブログ記事の投稿や導入事例の追加など、定期的に新しい情報を発信することで、ユーザーのリピート訪問を促し、SEO評価も高まります。

- ええ: WordPressやプラグインのバージョンアップ、セキュリティ対策、定期的なバックアップなど、サイトを安全に保つための保守作業も重要です。

このPDCAサイクル(計画→実行→評価→改善)を回し続けることで、ホームページは強力なビジネスツールへと成長していきます。

自分に合うのはどれ?ホームページの作り方3つの選択肢

ホームページを作成する方法は、大きく分けて3つあります。それぞれにメリット・デメリットがあり、ご自身の目的や予算、Webに関する知識レベルによって最適な選択肢は異なります。ここでは、それぞれの作り方の特徴を詳しく解説しますので、自分にぴったりの方法を見つけるための参考にしてください。

3つの選択肢を比較検討し、ステップ2で解説した「目的・ターゲット・ゴール」に最も合致する方法を選びましょう。

ホームページ作成ツール(Wix、STUDIOなど)を使うメリット・デメリット

ホームページ作成ツールとは、専門的なプログラミング知識がなくても、まるでパワーポイントを操作するような直感的な操作でホームページを作成できるサービスです。国内では「Wix(ウィックス)」や「STUDIO(スタジオ)」、「Jimdo(ジンドゥー)」などが有名で、デザインテンプレートや必要な機能があらかじめ用意されています。

サーバーやドメインの契約もサービス内で完結することが多く、初心者にとって最も手軽に始められる方法と言えるでしょう。

| 項目 | メリット | デメリット |

| 費用 | 無料プランから始められ、有料プランも比較的安価。初期費用を大幅に抑えられる。 | 無料プランでは広告が表示されたり、独自ドメインが使えなかったりする制約がある。 |

| 専門知識 | HTMLやCSSなどの知識は一切不要。パソコンの基本操作ができれば誰でも作成可能。 | 複雑なカスタマイズや独自機能の追加には対応できない。 |

| デザイン | 豊富でおしゃれなテンプレートが用意されており、デザインの知識がなくても見栄えの良いサイトが作れる。 | テンプレートの枠を超える大幅なデザイン変更は難しく、他サイトと似たデザインになりやすい。 |

| 時間 | テンプレートを選んで写真や文章を入れ替えるだけなので、短時間(数時間~数日)で公開できる。 | – |

| 運用・保守 | サーバー管理やセキュリティ対策はサービス提供側が行うため、利用者はコンテンツ更新に集中できる | サービスが終了するとサイトが消滅するリスクがある。他のサーバーへの移転が困難。 |

こんな方におすすめ

- とにかく早く・安くホームページを公開したい方

- Webの専門知識に不安がある初心者の方

- 名刺代わりのシンプルな会社概要サイトや、個人のポートフォリオサイトを作りたい方

- 期間限定のキャンペーンサイトやイベント告知ページを作りたい方

WordPress(ワードプレス)で自作するメリット・デメリット

WordPress(ワードプレス)は、世界で最も利用されているCMS(コンテンツ・マネジメント・システム)です。本来プログラミングが必要なWebサイトのコンテンツを、ブログのように手軽に管理・更新できる仕組みです。デザインの自由度と機能の拡張性が非常に高く、本格的な企業サイトからブログ、ECサイトまで幅広く対応できます。

ホームページ作成ツールとは異なり、自分でレンタルサーバーやドメインを用意してWordPressをインストールする必要がありますが、その分、制約のない自由なサイト構築が可能です。

| 項目 | メリット | デメリット |

| 費用 | ソフトウェア自体は無料。サーバー代・ドメイン代・有料テーマ/プラグイン代のみで、外注より安価。 | サーバー・ドメインの契約が必須。高品質なデザインや機能を求めると有料テーマ等の費用がかかる。 |

| 専門知識 | 基本的な操作は難しくないが、サーバー設定やカスタマイズにはある程度の学習が必要。 | サーバー契約、インストール、トラブル対応など、一定のITリテラシーが求められる。 |

| デザイン | 「テーマ」と呼ばれるデザインテンプレートが豊富。HTML/CSSを編集すれば、完全にオリジナルのデザインも可能。 | デザインにこだわると専門知識が必要になり、学習コストや時間がかかる。 |

| 機能拡張 | 「プラグイン」を追加することで、予約機能、問い合わせフォーム、EC機能など、あらゆる機能を追加できる。 | プラグインの入れすぎはサイトの表示速度低下や不具合の原因になることがある。 |

| SEO | SEOに強い構造で、専門のプラグインも豊富なため、本格的なSEO対策を施しやすい。 | SEO対策を効果的に行うには、専門的な知識と継続的な努力が必要。 |

| 運用・保守 | サイトの所有権は完全に自分にある。自由にカスタマイズや移転が可能。 | セキュリティ対策やバックアップ、アップデートなどをすべて自己責任で行う必要がある。 |

こんな方におすすめ

- デザインや機能にこだわり、オリジナリティのあるサイトを作りたい方

- ブログやオウンドメディアを運営し、本格的なSEO対策で集客したい方

- 将来的に機能を追加するなど、サイトを長期的に育てていきたい方

- ある程度の学習意欲があり、自分でサイトを管理・運営したい方

制作会社やフリーランスに外注・依頼するメリット・デメリット

ホームページ制作の専門家である制作会社やフリーランスに依頼する方法です。企画・戦略立案からデザイン、開発、公開後の運用サポートまで、ホームページに関するあらゆる業務を任せることができます。クオリティを最優先し、Webサイトを通じてビジネスの成果を最大化したい場合に最適な選択肢です。

費用は最も高額になりますが、その分、プロの知見を活かした戦略的なWebサイトを構築でき、自社のリソースを本業に集中させられるという大きなメリットがあります。

| 項目 | メリット | デメリット |

| 品質 | プロのデザイナーやエンジニアが制作するため、デザイン・機能・SEOのすべてにおいて高品質な仕上がりが期待できる。 | 依頼先のスキルや経験によって品質が大きく左右されるため、業者選定が非常に重要。 |

| 費用 | – | 他の方法に比べて費用が最も高額になる。数十万~数百万円規模の予算が必要。 |

| 時間・手間 | 打ち合わせや素材提供以外の作業はすべて任せられるため、自社の時間や手間を大幅に削減できる。 | 依頼先との打ち合わせやイメージのすり合わせなど、コミュニケーションコストがかかる。 |

| 専門性 | 集客やブランディングなど、ビジネス目標を達成するための戦略的な提案やコンサルティングを受けられる。 | 自社にWebのノウハウが蓄積されにくい場合がある。 |

| サポート | 公開後の更新作業、サーバー保守、アクセス解析などの運用サポートも依頼できる場合が多い。 | 簡単なテキスト修正でも費用や時間がかかることがある。契約内容を事前に確認する必要がある。 |

こんな方におすすめ

- Webサイトで集客や売上向上といった明確なビジネス目標を達成したい企業

- 競合と差別化できる、デザイン性や機能性の高い本格的なサイトを必要としている方

- ホームページ制作に割く時間や人材が社内にいない方

- 公開後の運用やマーケティングまで、専門家による一貫したサポートを希望する方

失敗しないホームページ制作会社の選び方4つのポイント

ホームページ制作をプロに依頼する場合、どの制作会社を選ぶかが成功の鍵を握ります。費用だけで選んでしまうと、「デザインがイメージと違う」「公開後のサポートが何もない」といった失敗につながりかねません。ここでは、数多くの制作会社の中から自社に最適なパートナーを見つけるための4つの重要なポイントを解説します。ホームページは一度作ったら終わりではなく、ビジネスを成長させるための重要なツールです。長期的な視点で信頼できる会社を選びましょう。

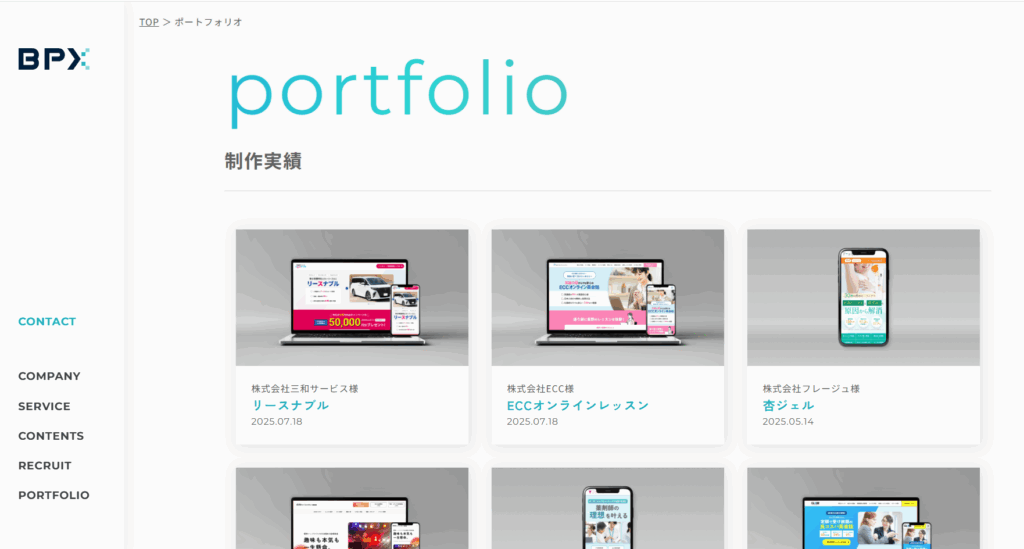

制作実績や得意分野を確認する

制作会社のスキルやデザインの方向性を判断する上で、最も重要なのが制作実績(ポートフォリオ)です。公式サイトで公開されている過去の制作事例を必ず確認しましょう。その際、ただ眺めるだけでなく、以下の視点でチェックすることが大切です。

- デザインのテイスト: 自社が目指すブランドイメージやターゲット層に合ったデザインか。シンプル、モダン、温かみのあるデザインなど、得意なテイストは会社によって異なります。

- 同業種・同規模の実績: 自社と同じ業界や事業規模のホームページ制作実績があるか。業界特有の課題や専門知識への理解が期待でき、スムーズな進行につながります。

- 目的達成のための機能: 例えば、ECサイトなら決済機能、採用サイトなら応募フォーム、サービスサイトなら予約システムなど、自社が必要とする機能の実装実績があるかを確認します。

- 得意分野: 制作会社にはそれぞれ強みがあります。デザイン性の高いサイトが得意な会社、SEO対策やWebマーケティングに強みを持つ会社、大規模なシステム開発を伴うサイト構築が得意な会社など、自社のホームページの目的に合った強みを持つ会社を選ぶことが成功への近道です。

実績ページに、制作の背景や課題、具体的な成果(問い合わせ数150%アップなど)が記載されていれば、より信頼できる会社と判断できます。

見積もりの内訳が明確か

複数の制作会社から見積もりを取る「相見積もり」は必須ですが、その際に総額だけを比較するのは危険です。重要なのは、「何に」「いくら」かかるのかが見積書で明確に示されているかです。「ホームページ制作一式」といった曖昧な表記ではなく、詳細な内訳が記載されているかを確認しましょう。

最低限、以下の項目が分解されて記載されているかチェックしてください。

| 項目 | 内容の例 | チェックポイント |

| 企画・ディレクション費 | 要件定義、市場調査、サイト構成案作成、プロジェクト進行管理 | どこまでが企画に含まれるか。打ち合わせ回数に制限はあるか。 |

| デザイン費 | TOPページデザイン、下層ページデザイン、ロゴ作成、バナー作成 | デザイン案は複数提案されるか。修正回数の上限は設定されているか。 |

| コーディング費 | HTML/CSS/JavaScriptによる実装、レスポンシブ対応 | 対応ページ数(TOPページ+下層◯ページなど)は明記されているか。 |

| システム開発・CMS構築費 | WordPressなどのCMS導入、お問い合わせフォーム設置、ブログ機能実装 | どのCMSを使用するか。独自の機能開発は含まれるか。 |

| コンテンツ作成費 | 原稿(ライティング)、写真撮影、イラスト作成 | 素材(テキストや写真)はどちらが用意するのか。 |

| その他費用 | サーバー・ドメイン取得代行費、SSL設定費、公開後の保守費用 | 初期費用だけでなく、月額や年額でかかる費用も確認する。 |

依頼から納品までの流れと期間

また、作業範囲が明確であることも重要です。「修正は2回まで無料、3回目以降は追加料金」など、追加費用が発生する条件が事前に明示されているかどうかも、誠実な会社を見極めるポイントです。

担当者とのコミュニケーションは円滑か

ホームページ制作は、数ヶ月にわたる共同プロジェクトです。そのため、担当ディレクターとの相性やコミュニケーションの質は、プロジェクトの成否を大きく左右します。打ち合わせや問い合わせの段階で、以下の点を確認しましょう。

- レスポンスの速さと丁寧さ: 問い合わせへの返信は迅速か。専門用語を多用せず、こちらのレベルに合わせて分かりやすく説明してくれるか。

- ヒアリング力: こちらの曖昧な要望や課題を丁寧にヒアリングし、目的を正確に理解しようと努めてくれるか。

- 提案力: 要望をそのまま受け入れるだけでなく、プロの視点から「こうした方がもっと良くなります」「その目的を達成するには別の方法もあります」といったプラスアルファの提案をしてくれるか。ビジネスの成功という共通のゴールに向かってくれるパートナーかを見極めましょう。

- 連絡手段: メール、電話、ビジネスチャット(SlackやChatworkなど)といったコミュニケーションツールが、自社のスタイルに合っているかも確認しておくと、制作開始後のやり取りがスムーズになります。

契約前の段階でも、担当者の人柄や仕事への姿勢はある程度見えてきます。「この人となら安心してプロジェクトを進められそうだ」と直感的に思えるかどうかも、大切な判断基準の一つです。

公開後のサポート体制は整っているか

ホームページは「作って公開したら終わり」ではありません。むしろ公開してからが本当のスタートです。時代の変化やビジネスの状況に合わせて情報を更新し、安定して稼働させ続けるためには、公開後のサポート体制が欠かせません。

契約前に、以下の点について必ず確認しておきましょう。

- 保守・運用プランの有無: ホームページを安全に保つためのサーバー管理、ドメイン更新、定期的なバックアップ、セキュリティ対策(不正アクセス監視やソフトウェアのアップデートなど)といった保守プランがあるか。その内容と費用は明確か。

- 更新作業の対応: お知らせの投稿や軽微なテキスト修正、画像の差し替えなどを依頼できるか。その際の料金体系は月額固定なのか、作業ごとに見積もりを取る都度対応なのか。

- トラブル発生時の対応: 「サイトが表示されなくなった」「フォームが動かない」といった緊急時のサポート窓口や対応時間、対応速度はどうか。

- Webマーケティング支援: SEO対策のコンサルティング、アクセス解析レポートの提出、コンテンツ追加の提案、Web広告の運用代行など、ホームページを育てて集客につなげるための支援サービスがあるかどうかも、重要な選定ポイントです。

制作費用の安さだけで選ぶと、公開後のサポートが一切なく、何か問題が起きても自力で解決しなければならない状況に陥ることがあります。ホームページを長期的な資産として活用していくために、信頼できるアフターサポートを提供してくれる制作会社を選びましょう。

ホームページ作成・制作に関するよくある質問

ホームページの作成や制作を検討する中で、多くの方が疑問に思う点があります。ここでは、費用や作り方以外で特によく寄せられる質問とその回答をまとめました。制作会社へ問い合わせる前の情報収集や、自作する際の参考にしてください。

ホームページ作成にかかる期間はどのくらいですか

ホームページ作成にかかる期間は、どのような方法で、どのくらいの規模のサイトを作るかによって大きく変動します。一概に「〇ヶ月です」とは言えませんが、一般的な目安は以下の通りです。

| 作り方 / サイト規模 | 小規模サイト(5〜10ページ程度) | 中規模サイト(11〜30ページ程度) | 大規模サイト(ECサイト・多機能サイト) |

| 自分で作成する(ツール・WordPress) | 1週間〜1ヶ月 | 1ヶ月〜3ヶ月 | 3ヶ月〜半年以上 |

| プロに依頼する(制作会社・フリーランス) | 1ヶ月〜2ヶ月 | 2ヶ月〜4ヶ月 | 4ヶ月〜1年以上 |

自分で作成する場合は、ご自身のスキルや作業にかけられる時間によって期間が変わります。特にWordPressはカスタマイズ性が高い分、学習時間も必要になるでしょう。

プロに依頼する場合は、ヒアリング、要件定義、デザイン制作、コーディング、テストといった工程を経て進められます。掲載する文章や写真などの素材がスムーズに提供できるか、デザイン修正のやり取りが円滑に進むかといった点も、全体のスケジュールに影響を与える重要な要素です。

ドメインやサーバーとは何ですか

ドメインとサーバーは、ホームページをインターネット上に公開するために不可欠な要素です。よく「家」に例えて説明されます。

- サーバー:ホームページのデータを保管する「土地」

- ドメイン:その土地に建てた家にたどり着くための「住所」

それぞれの役割をもう少し詳しく見てみましょう。

サーバーとは

サーバーとは、ホームページを構成するテキスト、画像、動画などのデータを保管しておくコンピューターのことです。ユーザーがホームページにアクセスすると、このサーバーからデータが送られてブラウザに表示されます。自社でサーバーを管理するのは専門知識が必要なため、多くの場合は「エックスサーバー」や「さくらのレンタルサーバ」といったレンタルサーバー会社と契約して、サーバーの一部を借りるのが一般的です。

ドメインとは

ドメインとは、「https://www.example.com」の「example.com」部分にあたる、インターネット上の住所です。ユーザーがブラウザのアドレスバーにこのドメインを入力することで、目的のホームページ(が保管されているサーバー)にアクセスできます。ドメインは「お名前.com」や「ムームードメイン」などのドメイン取得サービスで、希望の文字列が空いていれば年間契約などで取得できます。企業の信頼性やブランディングの観点から、自社独自の文字列を使った「独自ドメイン」を取得することが強く推奨されます。

作成後の更新や運用はどうすればよいですか

ホームページは、公開してからが本当のスタートです。価値ある情報を提供し続け、ビジネスの成果につなげるためには、継続的な更新と運用が欠かせません。主な運用作業には以下のようなものがあります。

- コンテンツの更新:新しいお知らせやブログ記事の追加、サービス内容の変更、制作実績の掲載など。

- システム・ソフトウェアの保守:WordPressを利用している場合、本体やプラグイン、テーマの定期的なアップデート。セキュリティホールを放置すると、サイト改ざんなどのリスクが高まります。

- バックアップ:万が一のサーバー障害やデータ破損に備え、定期的にサイト全体のバックアップを取得します。

- アクセス解析:Googleアナリティクスなどのツールを使い、訪問者数や人気のページ、ユーザーの行動を分析し、サイト改善のヒントを探ります。

これらの運用は、自社内で行うか、制作会社などに外注するかの選択肢があります。簡単なブログ更新は自社で行い、専門知識が必要なシステムの保守やセキュリティ対策はプロに任せる「保守契約」を結ぶのが一般的です。費用はかかりますが、専門家に任せることでトラブルを未然に防ぎ、安心して事業に集中できるという大きなメリットがあります。

スマホ対応(レスポンシブデザイン)は必須ですか

結論から言うと、現代のホームページ作成においてスマホ対応は「必須」です。その理由は大きく3つあります。

スマートフォン利用者の増加

今や、インターネット利用者の多くがパソコンではなくスマートフォンからホームページを閲覧しています。スマホで見たときに見づらい、操作しにくいサイトは、ユーザーがすぐに離脱してしまう原因となり、大きな機会損失につながります。

ユーザー体験(UX)の向上

スマホの小さな画面でパソコン用のサイトを表示すると、文字が小さすぎて読めなかったり、ボタンが押しにくかったりします。スマホの画面サイズに合わせて最適化されたデザインは、ユーザーにとっての利便性を高め、満足度向上に直結します。

SEO(検索エンジン最適化)への影響

検索エンジンのGoogleは、「モバイルファーストインデックス」を導入しています。これは、ホームページの評価をパソコン用サイトではなく、スマートフォン用サイトを基準に行うという考え方です。つまり、スマホ対応が不十分なサイトは、Googleからの評価が下がり、検索結果で上位に表示されにくくなる可能性があります。

スマホ対応を実現する主流な方法が「レスポンシブデザイン」です。これは、閲覧しているデバイス(パソコン、タブレット、スマホ)の画面サイズに応じて、ページのレイアウトやデザインが自動的に最適化される技術です。1つのHTMLファイルで管理できるため、更新の手間が省けるというメリットもあります。

まとめ

本記事では、ホームページ作成の費用相場から具体的な作り方の手順までを網羅的に解説しました。ホームページ作成には、無料ツールでの自作から制作会社への外注まで多様な選択肢があります。成功の鍵は、まず自社の目的やターゲットを明確にし、予算やスキルに応じて最適な方法を選ぶことです。この記事で紹介した5ステップや制作会社の選び方を参考に、ぜひ貴社に合ったホームページ作成を実現してください。

BPXではホームページ制作はもちろん、広告運用やASPと広告主の橋渡し役としてASP業務フォローや情報補完などのサービスを提供しています。気になった方はぜひお問い合わせください。

BPX 制作事例

このブログの監修者

都留 樹生

学生時代の友人である社長に拾われ創業時にFREEDiVEにジョイン。 成功報酬(アフィリエイト)領域の広告に対する知見と戦略設計で、200社以上の運用実績を持ち、BPXを売上0から7億円の企業に。 個人でも8年間PPC系のアフィリエイターとして活動している。