Webサイト制作を検討しているものの、どの会社に依頼すれば良いか、費用はいくらかかるのかお悩みではありませんか。本記事では、Web制作の基礎知識から、制作会社の種類ごとの得意分野、失敗しない優良な会社の選び方までを網羅的に解説します。費用相場や依頼の流れもわかるため、この記事を読めば自社の目的に合った最適なパートナーを見つけるための全てがわかります。Web制作成功の鍵は、自社の目的と制作会社の強みを正しく見極めることです。

Web制作を始める前に知るべき基礎知識

Webサイトの制作は、もはや一部のIT企業だけのものではありません。企業の顔として、また強力なマーケティングツールとして、あらゆるビジネスにとって不可欠な存在となっています。しかし、いざ「Webサイトを作ろう」と思い立っても、「何から手をつければいいのか分からない」という方も多いのではないでしょうか。この章では、Web制作を成功に導くために、まず押さえておくべき基本的な知識を分かりやすく解説します。

そもそもWeb制作とは

Web制作とは、単に見た目が綺麗なホームページを作ることだけを指すのではありません。 Webサイトを通じて達成したいビジネス上の目的を定め、その目的を達成するために必要なコンテンツを企画し、ユーザーが使いやすいデザインと設計を行い、実際にインターネット上で誰もが閲覧できる形に構築し、公開後の運用・改善までを含めた一連のプロセス全体を指します。 具体的には、デザイン、HTMLやCSS、JavaScriptといった言語を用いたコーディング、コンテンツ管理システム(CMS)の導入、サーバーやドメインの準備など、多岐にわたる専門的な作業が含まれます。

Web制作の目的を明確にする重要性

Web制作を成功させる上で最も重要なステップが「目的の明確化」です。 目的が曖昧なまま制作を進めてしまうと、方向性が定まらず、誰に何を伝えたいのかが分からないWebサイトになってしまい、期待した成果を得ることは難しくなります。 なぜWebサイトが必要なのか、Webサイトを通じて誰にどのような行動をとってもらいたいのかを具体的に定義することが、プロジェクトの成功の鍵を握ります。

目的を定めることで、サイトに必要な機能やコンテンツ、デザインの方向性が自ずと決まってきます。 例えば、以下のような目的が考えられます。

- 企業の認知度向上やブランディング

- 商品やサービスに関する問い合わせ・資料請求の獲得

- ECサイトでの商品販売と売上向上

- 採用活動における応募者数の増加

- オウンドメディアによる潜在顧客への情報提供と関係構築

これらの目的をさらに深掘りし、「Webサイト経由の問い合わせ件数を半年で1.5倍にする」といった具体的な数値目標(KGI/KPI)を設定することで、制作会社との意思疎通がスムーズになり、公開後の効果測定や改善活動も行いやすくなります。

社内制作とWeb制作会社への依頼 どちらを選ぶべきか

Webサイトを制作する手段は、大きく分けて「社内で制作(インハウス)」するか、「外部のWeb制作会社に依頼」するかの2つがあります。 どちらの方法にもメリット・デメリットが存在するため、自社の状況やリソース、Webサイトに求める要件などを総合的に考慮して、最適な方法を選択することが重要です。

Web制作会社に依頼するメリット・デメリット

専門的な知識と豊富な経験を持つプロフェッショナルに依頼することで、高品質なWebサイトを期待できるのが最大のメリットです。 最新の技術やデザイントレンド、SEO(検索エンジン最適化)などを考慮した戦略的なサイト構築が可能です。 また、社内のリソースを本業に集中させることができる点も大きな利点と言えるでしょう。 一方で、当然ながら外注コストが発生します。 また、制作会社とのコミュニケーションに時間や手間がかかったり、完成後に簡単な修正をしたい場合でも都度依頼が必要になったりする可能性があります。

社内制作(インハウス)のメリット・デメリット

社内制作(インハウス)の最大のメリットは、外注費用を抑えられる点です。 また、自社の製品やサービスを深く理解しているスタッフが制作するため、企業の想いや強みを直接的に反映させやすく、必要な更新や修正を迅速に行える柔軟性も魅力です。 さらに、制作や運用のプロセスを通じて、Webに関するノウハウが社内に蓄積されるという長期的なメリットもあります。

しかし、専門知識を持つ人材がいない場合、デザインや機能のクオリティが低くなったり、セキュリティ面に問題を抱えたりするリスクが伴います。 担当者が他の業務と兼任する場合はリソースが圧迫され、制作が滞る可能性や、担当者の退職によってサイトの管理が困難になる「属人化」のリスクも考慮しなければなりません。

| Web制作会社への依頼 | 社内制作(インハウス) | |

|---|---|---|

| 品質 | ◎:専門家による高品質な仕上がり | △:担当者のスキルに依存し、品質が不安定になりがち |

| コスト | △:制作費用や運用費用が高くなる傾向 | ◎:外注費用を大幅に削減できる |

| スピード | ○:計画通りに進むが、修正には時間が必要な場合も | ○:迅速な意思決定と修正が可能だが、リソース不足で遅延も |

| 専門性 | ◎:SEO、マーケティング、セキュリティなど最新の知見を活用できる | △:社内の知識に限定され、トレンドへの追従が難しい |

| 社内リソース | ◎:本業に集中できる | △:担当者の負担が大きく、通常業務を圧迫する可能性がある |

| ノウハウ蓄積 | △:社内にノウハウが蓄積されにくい | ◎:制作・運用を通じて社内に知見が蓄積される |

Web制作会社の種類とそれぞれの得意分野

Web制作会社と一言でいっても、その特徴は様々です。デザインに強い会社、システム開発が得意な会社、あるいはWebマーケティングを駆使して集客を支援する会社など、それぞれに得意分野が存在します。自社のWebサイト制作の目的を達成するためには、プロジェクトの目的と合致した強みを持つ制作会社を選ぶことが成功の鍵となります。 ここでは、代表的なWeb制作会社の種類と、それぞれの得意分野について詳しく解説します。

各制作会社の特徴を以下の表にまとめました。

| 制作会社の種類 | 得意分野 | 向いているサイトの種類 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|---|

| デザイン特化型 | UI/UXデザイン、ブランディング、アートディレクション | ブランドサイト、プロモーションサイト、採用サイト | 企業のブランドイメージを向上させ、ユーザーに強い印象を与えることができる。 | システム開発やSEOが不得意な場合がある。 |

| システム開発・技術力特化型 | CMS構築、Webアプリケーション開発、大規模システム開発 | ECサイト、予約サイト、マッチングサイト、業務システム | 複雑な機能や独自の要件に対応できる。 | デザインやマーケティングの視点が弱いことがある。 |

| マーケティング・SEO戦略特化型 | SEO対策、コンテンツマーケティング、広告運用、アクセス解析 | オウンドメディア、サービスサイト、集客目的のサイト | サイト公開後の集客や成果(CV)に繋がりやすい。 | デザインや複雑なシステム開発が不得意な場合がある。 |

| 総合型 | 企画から開発、運用までワンストップで対応 | 大規模コーポレートサイトなど、あらゆる種類のサイト | 窓口が一つで済み、プロジェクト管理がしやすい。 | 費用が高くなる傾向があり、各分野の専門性が特化型に劣る場合がある。 |

| 特定の業界特化型 | 不動産、医療、BtoBなど特定業界の専門知識 | 病院サイト、不動産物件検索サイトなど専門サイト | 業界の慣習や専門知識を理解しており、話がスムーズに進む。 | 対応できる業界が限られ、デザインの傾向が似る可能性がある。 |

| フリーランス・小規模事業者 | 特定のスキル(デザイン、コーディングなど)に特化 | 小規模なコーポレートサイト、LP(ランディングページ) | 費用を抑えやすく、柔軟な対応が期待できる。 | 対応範囲が限られ、品質にばらつきがある。廃業などのリスクも考慮が必要。 |

デザイン特化型のWeb制作会社

デザイン特化型のWeb制作会社は、見た目の美しさや使いやすさ(UI/UX)、企業のブランディングを重視したサイト制作を得意としています。 最新のデザイントレンドを取り入れ、アニメーションやインタラクションを駆使することで、ユーザーに強い印象を与えるクリエイティブなWebサイトを構築します。国内外のデザインアワードを受賞している会社も多く、企業のブランド価値を高めるためのアートディレクションから任せることができます。 主に、企業の顔となるコーポレートサイトや、商品・サービスの魅力を伝えるブランドサイト、キャンペーンサイトなどの制作に適しています。ただし、デザインに注力するあまり、複雑なシステム開発やSEO対策が専門外である可能性も考慮する必要があります。

システム開発・技術力に強みを持つWeb制作会社

システム開発や技術力に強みを持つ制作会社は、ECサイトの構築、予約システム、データベースと連携した複雑なWebアプリケーションの開発などを得意としています。 WordPressなどのCMS(コンテンツ・マネジメント・システム)のカスタマイズや、独自のシステムを一から開発する高い技術力を持ち、セキュリティ面でも信頼がおけます。 大規模なWebサイトや、将来的な機能拡張を見据えたサイト制作を依頼したい場合に最適です。 デザインやマーケティングよりも機能性を重視するプロジェクトに向いていますが、依頼する際はデザイン面も信頼できる会社か、あるいは別のデザイン会社と連携できる体制があるかを確認すると良いでしょう。

マーケティング・SEO戦略に強いWeb制作会社

Webサイトを「作って終わり」ではなく、公開後の集客や売上向上といったビジネス成果を最大化することに強みを持つのが、マーケティング・SEO戦略に強い制作会社です。 SEO(検索エンジン最適化)の内部対策を施したサイト構造の設計はもちろん、コンテンツマーケティング支援、Web広告の運用代行、アクセス解析に基づいた改善提案までを一貫して行います。 サービスサイトやオウンドメディアの構築を通じて、見込み顧客の獲得(リードジェネレーション)や問い合わせ数の増加を目指す企業にとって、心強いパートナーとなるでしょう。

BPXは総合マーケティング会社として、デザインはもちろん集客や成果にこだわったweb制作に注力しています。

幅広い対応が可能な総合型のWeb制作会社

総合型のWeb制作会社は、企画戦略、デザイン、システム開発、マーケティング、公開後の保守・運用まで、Webサイト制作に関するあらゆる工程をワンストップで提供できるのが特徴です。 各分野の専門スタッフが社内に在籍していることが多く、大規模なプロジェクトや複数の要素が絡み合う複雑な要件にも対応できる体制が整っています。 窓口が一つで済むため、発注者側のプロジェクト管理の負担が軽減されるというメリットがあります。一方で、各分野に特化した会社と比較すると、それぞれの専門性が若干劣る可能性や、費用が比較的高額になる傾向がある点も考慮しておきましょう。

特定の業界に特化したWeb制作会社

不動産業界、医療業界、BtoB製造業、士業など、特定の業界に関する深い知識と豊富な制作実績を持つのが業界特化型のWeb制作会社です。 業界特有の専門用語や商習慣、法律・規制などを熟知しているため、コミュニケーションがスムーズに進み、的確な提案が期待できます。例えば、病院のWebサイトであれば、診療予約システムとの連携や、薬機法(旧薬事法)を遵守した表現といった専門的な要件にも対応可能です。自社と同じ業界での実績が豊富な会社を選ぶことで、失敗のリスクを大幅に減らすことができます。

フリーランスや小規模事業者への依頼

Web制作会社だけでなく、フリーランスのWebデザイナーやエンジニア、または小規模な事業者に依頼するという選択肢もあります。 最大のメリットは、制作会社に依頼するよりも費用を抑えられる点です。 また、個人で対応していることが多いため、コミュニケーションが密になりやすく、柔軟で迅速な対応が期待できる場合もあります。 一方で、個人のスキルに依存するため品質にばらつきがあったり、対応できる業務範囲が限られたりするデメリットも存在します。 依頼する場合は、ポートフォリオや実績を十分に確認し、信頼できる相手かを見極めることが重要です。

失敗しない優良なWeb制作会社の選び方 7つのポイント

Web制作は決して安い投資ではありません。だからこそ、パートナーとなる制作会社選びは慎重に行う必要があります。数多く存在する制作会社の中から自社に最適な一社を見つけ出すために、ここでは特に重要となる7つの選定ポイントを詳しく解説します。これらのポイントを一つひとつ確認することで、Web制作の成功確率を格段に高めることができるでしょう。

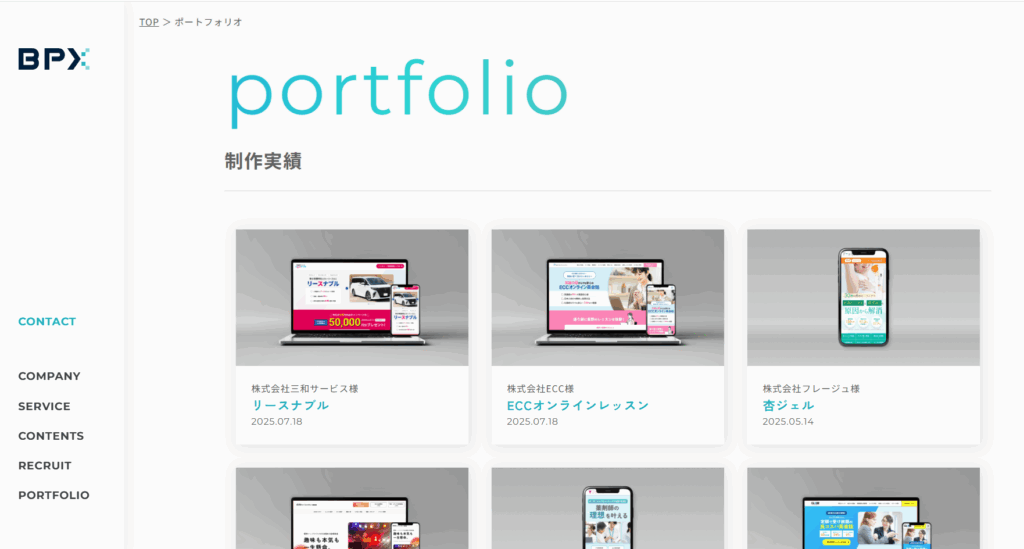

ポイント1 実績・ポートフォリオを確認する

制作会社の実績やポートフォリオは、その会社の実力を最も客観的に判断できる材料です。過去にどのようなWebサイトを制作してきたかを確認することで、デザインのクオリティ、技術力、そして得意なスタイルを把握できます。

ポートフォリオを確認する際は、以下の点に注目しましょう。

- デザインの質: 見た目の美しさだけでなく、ユーザーが直感的に操作できる分かりやすいデザイン(UI/UX)になっているかを確認します。

- 技術力: アニメーションや特殊な機能がスムーズに動作するか、ページの表示速度は快適かなど、実際のサイトを操作して技術的な側面もチェックしましょう。

- 実績の多様性: 様々な業種やタイプのサイト制作経験があるかを確認します。幅広い実績は、多様な要望に応えられる対応力の高さを示します。

- 自社のイメージに近い実績: 自社が作りたいWebサイトのイメージに近い実績があるかは特に重要です。 理想に近い実績があれば、完成後のイメージのズレを最小限に抑えられます。

ポートフォリオサイトに掲載されている情報だけでなく、実際にそのWebサイトにアクセスし、PCとスマートフォンの両方で操作感を試してみることが、制作会社の実力を見極める上で非常に重要です。

ポイント2 得意な業界やサイトの種類が自社と合うか

Web制作会社には、それぞれ得意な業界やサイトの種類があります。例えば、BtoB向けのコーポレートサイト制作に強い会社、デザイン性を重視したブランドサイトが得意な会社、あるいは特定の業界(医療、不動産、教育など)に特化した会社など様々です。

自社のビジネスや業界、そして今回制作するWebサイトの種類と、制作会社の得意分野が合致しているかを確認しましょう。 業界への理解が深い制作会社であれば、専門用語や業界特有の慣習を踏まえた上で、より的確で効果的な提案を期待できます。 これにより、打ち合わせがスムーズに進み、成果につながるWebサイトを効率的に制作することが可能になります。

ポイント3 コミュニケーションが円滑か

Webサイト制作は、発注者と制作会社が密に連携を取りながら進める共同プロジェクトです。そのため、担当者とのコミュニケーションが円滑に行えるかどうかは、プロジェクトの成否を左右する非常に重要な要素です。

問い合わせや打ち合わせの際には、以下の点をチェックしましょう。

- レスポンスの速さと丁寧さ: 問い合わせへの返信が迅速か、丁寧な言葉遣いで対応してくれるか。

- 説明の分かりやすさ: 専門用語を多用せず、こちらの知識レベルに合わせて分かりやすく説明してくれるか。

- ヒアリング能力: こちらの要望や課題を正確に理解し、その背景にある意図まで汲み取ろうとしてくれるか。

- 提案力: 単に要望を聞くだけでなく、目的達成のためにプロの視点からより良いアイデアや改善案を提案してくれるか。

ストレスなく意思疎通ができ、信頼関係を築けるパートナーを選ぶことが、プロジェクトを成功に導く鍵となります。

ポイント4 見積もりの内訳が明確か

提示された見積もりの金額だけでなく、その内訳が明確に記載されているかを確認することは、後々のトラブルを避けるために不可欠です。 「一式」といった曖昧な記載が多い見積もりは注意が必要です。 安さだけで選んでしまうと、必要な作業が含まれておらず、後から追加費用を請求されるケースもあります。

優良な制作会社が提示する見積もりには、一般的に以下のような項目が含まれています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| ディレクション費 | プロジェクト全体の進行管理、品質管理、打ち合わせなどにかかる費用。 |

| 企画・設計費 | サイトの目的やターゲットを分析し、サイトマップやワイヤーフレーム(設計図)を作成する費用。 |

| デザイン費 | Webサイト全体のビジュアルデザイン(トップページ、下層ページ)を作成する費用。 |

| コーディング費 | デザインをブラウザで表示できるようにHTMLやCSSなどの言語で構築する費用。 |

| システム開発費 | CMS(コンテンツ管理システム)の導入や、お問い合わせフォームなどの機能を実装する費用。 |

| コンテンツ制作費 | サイトに掲載する文章の作成(ライティング)や、写真・動画の撮影などにかかる費用。 |

複数の会社から相見積もりを取り、各社の項目や金額を比較検討することで、費用対効果の高い依頼先を見極めることができます。 また、修正回数の上限や、仕様変更時の追加料金についても事前に確認しておきましょう。

ポイント5 SEOやマーケティングの知見があるか

Webサイトは、ただ作るだけでは意味がありません。公開後、検索エンジン経由で多くのユーザーに訪問してもらい、ビジネス上の成果につなげることが重要です。そのためには、制作段階からSEO(検索エンジン最適化)を考慮した設計が不可欠です。

制作会社を選ぶ際には、以下の点を確認しましょう。

- SEOの基本的な知識: 検索エンジンに評価されやすいサイト構造や、適切なHTMLタグの使い方といった内部対策に関する知識を持っているか。

- キーワード選定のサポート: 自社のビジネスに関連し、かつ集客につながるキーワードの選定を支援してくれるか。

- コンテンツに関する提案: どのようなコンテンツがユーザーに求められ、SEO評価を高めるかについてアドバイスをくれるか。

- Webマーケティング全般の知見: SEOだけでなく、Web広告やSNS活用など、サイト公開後の集客施策についても相談できるか。

デザインや機能性だけでなく、集客という観点からも最適な提案をしてくれる制作会社を選ぶことが、Webサイトを成功させるための重要なポイントです。

ポイント6 制作後の保守・運用サポート体制

Webサイトは公開したら終わりではなく、むしろそこからがスタートです。サーバーやドメインの管理、セキュリティ対策、定期的なコンテンツ更新など、安定して安全に運営していくためには継続的な保守・運用が欠かせません。

制作会社に依頼する前に、公開後のサポート体制について必ず確認しましょう。

- サポートの範囲: サーバー・ドメインの管理、CMSのアップデート、セキュリティ監視、データのバックアップなど、どこまでの作業を対応してくれるのか。

- 費用体系: サポート費用は月額制なのか、作業発生ごとのスポット対応なのか。また、その料金はいくらか。

- 緊急時の対応: サイトが表示されないなどのトラブルが発生した際に、迅速に対応してくれる体制が整っているか。

- 更新サポート: お知らせの更新や軽微な修正など、自社で対応したい場合に操作方法のレクチャーなどを行ってくれるか。

長期的な視点で安心してサイト運営を任せられるサポート体制が整っているかを見極めることが重要です。契約前にサポート内容を書面で明確にしておきましょう。

ポイント7 担当者の専門性と人柄

最終的にプロジェクトを推進するのは「人」です。Webサイト制作を依頼する場合、ディレクターやデザイナー、エンジニアといった専門家が担当者となります。その担当者のスキルや経験、そして人柄がプロジェクトの進行やWebサイトの品質に大きく影響します。

打ち合わせの際には、担当者が以下の要素を兼ね備えているかを見極めましょう。

- 専門知識と経験: Web業界での経験は十分か。自社の課題に対して、専門的な知見に基づいた的確なアドバイスをくれるか。

- ビジネスへの理解度: 自社の事業内容やWebサイトの目的を深く理解しようと努めてくれるか。

- 熱意と誠実さ: プロジェクトに対して情熱を持ち、誠実な姿勢で向き合ってくれるか。

- 相性: 話しやすく、気軽に相談できる雰囲気を持っているか。

スキルや実績はもちろん重要ですが、最終的には「この人と一緒に良いサイトを作りたい」と心から思えるかどうかが、長期にわたるパートナーシップを築く上で大切な判断基準となります。

【目的別】Web制作の費用相場と期間の目安

Webサイト制作にかかる費用や期間は、サイトの種類や規模、実装する機能、デザインの質など、様々な要因によって大きく変動します。ここでは、代表的なWebサイトの種類別に、制作費用と期間の目安を解説します。あくまで一般的な相場であり、依頼する制作会社やプロジェクトの要件によって金額や期間は前後するため、具体的な計画を立てる際の参考としてご活用ください。

コーポレートサイトの制作費用

企業の顔となるコーポレートサイトは、事業内容の紹介、IR情報、採用情報、お知らせなど、多岐にわたる情報を掲載します。サイトのページ数やコンテンツの作り込み具合によって、費用と期間が大きく変わるのが特徴です。

| サイトの規模 | 費用相場 | 制作期間の目安 | 主な特徴 |

|---|---|---|---|

| 小規模(~10ページ) | 30万円~100万円 | 1.5ヶ月~3ヶ月 | 名刺代わりとなる基本的な会社情報を掲載。デザインはテンプレートを活用することが多い。 |

| 中規模(15~30ページ) | 100万円~300万円 | 3ヶ月~6ヶ月 | オリジナルのデザインで制作し、CMS(WordPressなど)を導入してブログやお知らせの更新が可能。 |

| 大規模(50ページ~) | 300万円~ | 6ヶ月~ | 多言語対応、詳細なIR情報、会員システムなど複雑な機能を実装。ブランディングを意識した作り込みを行う。 |

費用の内訳には、ディレクション費、デザイン費、コーディング費、CMS構築費などが含まれます。 写真撮影やライティングを依頼する場合は、別途費用が発生することが一般的です。

ECサイト(ネットショップ)の制作費用

ECサイトは、商品の販売を目的とするため、商品管理機能、決済機能、顧客管理機能など、専門的なシステム開発が必要不可欠です。構築方法によって費用が大きく異なり、主にASP、オープンソース、フルスクラッチの3つに大別されます。

| 構築方法 | 費用相場 | 制作期間の目安 | 主な特徴 |

|---|---|---|---|

| ASPカート | 30万円~150万円 | 1ヶ月~3ヶ月 | BASEやShopifyなどの既存サービスを利用。比較的安価でスピーディーに開店できるが、デザインや機能のカスタマイズ性に制限がある。 |

| オープンソース | 100万円~500万円 | 3ヶ月~6ヶ月 | EC-CUBEなどの公開されているソースコードを基に構築。デザインや機能の自由度が高いが、専門的な知識が必要。 |

| フルスクラッチ | 500万円~ | 6ヶ月~1年以上 | 完全にオリジナルのECサイトをゼロから開発。大規模で独自の機能要件がある場合に適しているが、費用と期間は最も大きくなる。 |

初期の構築費用だけでなく、サーバー代や決済手数料、システムの保守費用などのランニングコストも考慮する必要があります。

ランディングページ(LP)の制作費用

ランディングページ(LP)は、特定の商品やサービスの販売、問い合わせ獲得に特化した1枚の長いページです。ユーザーの購買意欲を高めるためのストーリー構成やデザインが重要視されます。

| 依頼内容 | 費用相場 | 制作期間の目安 | 主な特徴 |

|---|---|---|---|

| テンプレート活用・コーディングのみ | 10万円~30万円 | 2週間~1ヶ月 | デザインや原稿は自社で用意し、コーディング作業のみを依頼する場合。 |

| オリジナルデザイン・構成作成含む | 30万円~70万円 | 1ヶ月~2ヶ月 | 市場調査や構成案の作成、ライティング、デザイン制作までを一貫して依頼する場合。最も一般的な価格帯。 |

| 戦略設計・広告運用サポート含む | 70万円~ | 2ヶ月~ | 制作後の広告運用や効果測定、改善提案(LPO)までをセットで依頼する場合。 |

LPの費用は、ページの長さ、デザインの複雑さ、写真やイラストなどの素材をどちらが用意するかによって変動します。 成果を出すためには、制作して終わりではなく、公開後の分析と改善が不可欠です。

オウンドメディア・ブログサイトの制作費用

オウンドメディアは、企業が自社で情報を発信し、潜在顧客との接点を築くためのメディアです。主にWordPressなどのCMS(コンテンツ・マネジメント・システム)を用いて構築されます。

| サイトの規模・要件 | 費用相場 | 制作期間の目安 | 主な特徴 |

|---|---|---|---|

| 小規模(テンプレートデザイン) | 50万円~150万円 | 1ヶ月~3ヶ月 | 既存のWordPressテーマなどを活用し、デザインのカスタマイズを最小限に抑えて構築。 |

| 中規模(オリジナルデザイン) | 150万円~300万円 | 3ヶ月~5ヶ月 | 企業のブランドイメージに合わせたオリジナルデザインで構築。記事のカテゴリ設計や回遊性を高めるための機能も実装。 |

| 大規模(機能開発・連携含む) | 300万円~ | 5ヶ月~ | 会員機能やMAツールとの連携など、独自のシステム開発を伴う大規模なメディア構築。 |

サイト構築費用とは別に、継続的なコンテンツ(記事)制作費用や、サーバー・ドメインなどの維持費用が発生します。 オウンドメディアは長期的な運用で成果を出す施策のため、運用体制やコンテンツ戦略まで見据えて計画することが重要です。

Web制作会社への依頼から公開までの流れ

Web制作会社に依頼する場合、どのような流れでWebサイトが作られていくのでしょうか。問い合わせからサイト公開、そしてその後の運用まで、一般的な流れを8つのステップに分けて具体的に解説します。各ステップで「誰が」「何を」するのかを把握しておくことで、プロジェクトを円滑に進めることができます。

ステップ1 問い合わせ・ヒアリング

Webサイト制作の第一歩は、気になるWeb制作会社への問い合わせから始まります。多くの場合、公式サイトの問い合わせフォームや電話で連絡を取ります。この段階で、どのようなWebサイトを作りたいのか、目的、ターゲット、予算、希望納期などを可能な範囲でまとめておくと、その後のやり取りがスムーズになります。

問い合わせ後、制作会社の担当者とのヒアリング(打ち合わせ)が行われます。ヒアリングでは、事業内容、現状の課題、Webサイト制作によって達成したい目標などをより深く伝えます。優れた制作会社は、ここで丁寧なヒアリングを行い、依頼者自身も気づいていない潜在的な課題やニーズを引き出してくれます。

ステップ2 企画提案・見積もり

ヒアリングで共有された情報をもとに、Web制作会社は具体的な企画提案書と見積書を作成します。提案書には、サイトのコンセプト、サイトマップ(サイト全体の構成図)、デザインの方向性、盛り込む機能、プロジェクトの進行スケジュールなどが含まれます。

複数の会社から提案と見積もり(相見積もり)を取得し、比較検討することが重要です。その際、金額だけで判断するのではなく、提案内容が自社の課題解決に繋がるか、実現したいことが盛り込まれているかといった質的な側面もしっかりと評価しましょう。見積書については、各項目の内訳が明確に記載されているかを確認し、不明点があれば必ず質問して解消しておくことが大切です。

ステップ3 契約

提案内容と見積もりに納得できたら、Web制作会社と正式に契約を締結します。契約時には、業務委託契約書が交わされるのが一般的です。契約書には、制作のスコープ(業務範囲)、各工程の納期、支払い条件、著作権などの権利の帰属、検収の方法、納品後の保証(瑕疵担保責任)など、プロジェクトに関する重要な取り決めが記載されています。

後々のトラブルを避けるためにも、契約書の内容は隅々まで確認し、少しでも疑問があれば必ず担当者に確認しましょう。必要であれば、秘密保持契約(NDA)を締結することもあります。

ステップ4 設計(サイトマップ・ワイヤーフレーム作成)

契約締結後、Webサイトの具体的な設計作業に入ります。この工程は、家づくりでいう設計図にあたる部分で、非常に重要です。

まず、サイト全体のページ構成と階層構造を定義する「サイトマップ」を作成します。次に、各ページのレイアウト設計図である「ワイヤーフレーム」を作成します。ワイヤーフレームは、どこにロゴを配置し、どこにメニューを置き、どんなコンテンツをどの順番で見せるかといった、情報設計の骨格を定めるものです。この段階でコンテンツの配置や必要な機能を固めておくことで、後のデザイン制作や開発工程での大幅な手戻りを防ぐことができます。

ステップ5 デザイン制作

設計工程で作成したワイヤーフレームを基に、Webサイトのビジュアルデザインを制作します。企業のブランドイメージやコンセプト、ターゲットユーザーの嗜好などを考慮し、配色、フォント、写真やイラストなどの素材を組み合わせて、具体的な見た目を作り上げていきます。

通常は、まずトップページのデザイン案が作成され、依頼者の確認とフィードバックを経てデザインの方向性を固めます。その後、下層ページのデザイン制作へと進みます。この際、パソコンだけでなく、スマートフォンやタブレットなど、異なるデバイスで閲覧した際の表示(レスポンシブデザイン)も考慮してデザインが進められます。

ステップ6 コーディング・システム開発

デザインが完成したら、次はそのデザインをWebブラウザ上で実際に表示・機能させるためのプログラミング作業に入ります。デザインデータをHTML、CSS、JavaScriptといった言語を用いてコードに変換していく作業を「コーディング」と呼びます。

また、ブログやお知らせなど、依頼者側で簡単にコンテンツを更新できるようにするための仕組みであるCMS(コンテンツ・マネジメント・システム)の導入や、ECサイトの決済機能、会員登録機能といったシステム開発もこの段階で行われます。代表的なCMSにはWordPressなどがあります。SEO(検索エンジン最適化)を意識した適切なコーディングや、ページの表示速度の最適化も、この工程の品質に大きく左右されます。

ステップ7 テスト・公開

Webサイトが完成したら、公開前に最終チェックを行います。テスト用のサーバーに完成したサイトをアップロードし、誤字脱字はないか、リンク切れは発生していないか、画像は正しく表示されるか、問い合わせフォームは正常に動作するかなどを入念に確認します。

また、Google Chrome、Safari、Microsoft Edgeといった複数のブラウザや、PC、スマートフォン、タブレットといった様々なデバイスで表示崩れが起きていないか(クロスブラウザチェック)も重要なテスト項目です。全てのテスト項目をクリアし、依頼者の最終確認が完了したら、いよいよ本番のサーバーにデータをアップロードし、Webサイトを一般公開します。

ステップ8 保守・運用

Webサイトは公開して終わりではありません。公開後も安定して稼働させ、目的を達成し続けるためには、継続的な「保守」と「運用」が不可欠です。これらは混同されがちですが、役割が異なります。

「保守」はサイトを安全かつ正常に動かし続けるための技術的なメンテナンスを指します。一方、「運用」はサイトの価値を高め、ビジネス成果に繋げるための活動を指します。制作会社によっては、公開後の保守・運用サポートまで一貫して提供している場合も多いため、契約前にサポート範囲を確認しておくと良いでしょう。

| 項目 | 主な作業内容 | 目的 |

|---|---|---|

| 保守 | サーバー・ドメインの管理、ソフトウェア(CMSやプラグイン)のアップデート、定期的なバックアップ、セキュリティ対策、障害発生時の復旧対応 | Webサイトの安定的・安全な稼働を維持する |

| 運用 | コンテンツの追加・更新、アクセス解析とレポート作成、SEO対策の実施、Web広告の出稿・管理、UI/UXの改善提案 | Webサイトの集客力を高め、ビジネス目標を達成する |

まとめ

Web制作を成功に導く鍵は、まず「何のためにサイトを作るのか」という目的を明確にすることです。その目的を達成するためには、デザイン、システム、マーケティングなど、各社の得意分野を見極め、自社の課題に最適なパートナーを選ぶ必要があります。本記事で解説した選び方のポイントを参考に、複数の会社を比較検討し、信頼できる担当者と二人三脚で進めることが重要です。最適なWeb制作会社との出会いが、あなたのビジネスを大きく成長させる第一歩となるでしょう。

BPXでは総合マーケティング会社として広告運用やASP業務フォロー、情報補完などお客様のパートナーとしてサービスを提供しています。気になった方はぜひお問い合わせください。

このブログの監修者

都留 樹生

学生時代の友人である社長に拾われ創業時にFREEDiVEにジョイン。 成功報酬(アフィリエイト)領域の広告に対する知見と戦略設計で、200社以上の運用実績を持ち、BPXを売上0から7億円の企業に。 個人でも8年間PPC系のアフィリエイターとして活動している。